���S�q���̃L�[���[�h�ŊS���������̂ɂ��ĉ�����Ă��܂��B

�M����

�P�@�M���ǂƂ�

�u�M���ǁv�́A���������Ȋ����ɂ����āA�̓��̐����y�щ����i�i�g���E���Ȃǁj�̃o�����X�����ꂽ��A�z���߂�̉����߂Ȃǂ̑̓��̏d�v�Ȓ����@�\���j�]����Ȃǂ��Ĕ��ǂ����Q�̑��̂ł���A�߂܂��E���_�A�ؓ��ɁE�ؓ��̍d���A��ʂ̔����A���ɁE�C���̕s���E�f���C�E�q�f�E���ӊ��E���E���A�ӎ���Q�E�z���E�葫�̉^����Q�A���̉����̏Ǐ���܂��B�y�ǂł���Η������Ƃ���ʼn��ɂȂ�A�����E������⋋���邱�Ƃʼn��܂����A�d�ǂɂȂ�ƈ�Ë@�ււ̔������K�v�ƂȂ�A�ꍇ�ɂ���Ă͖��Ɋւ�邱�Ƃ�����܂��B

�Q�@�M���ǂ̏Ǐ�ƕ���

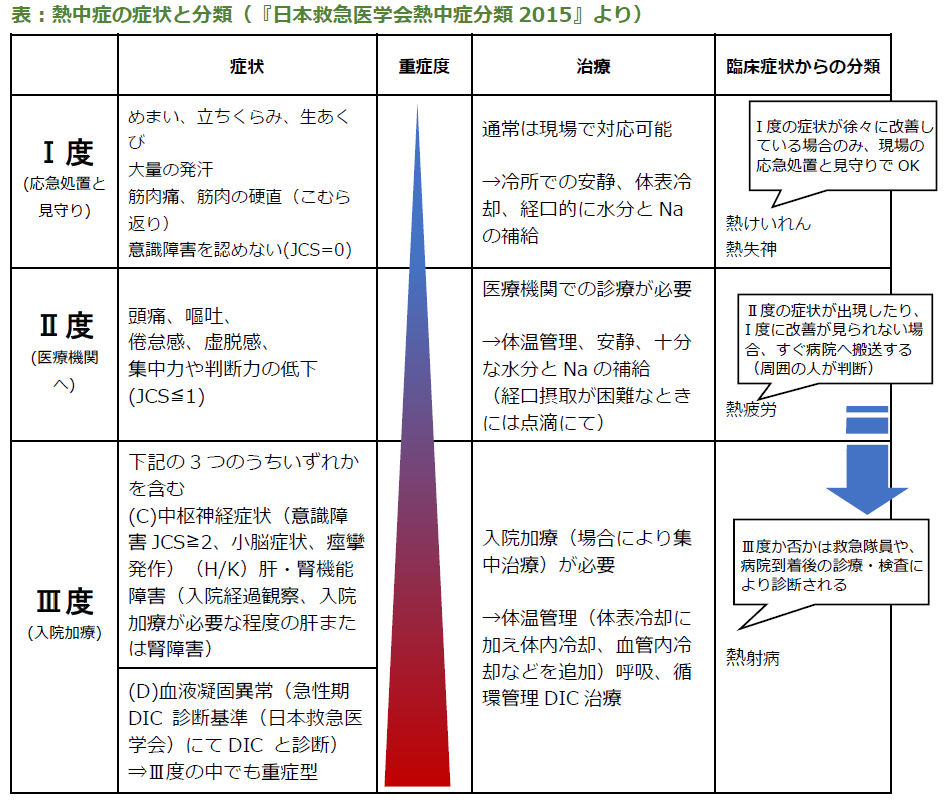

�M���ǂɂ͂��܂��܂ȏǏ���܂��̂ŁA���ꂼ��ɕa���������Ă��܂��B

�̉��������邽�߂ɔ畆���ǂ̊g�������������邱�Ƃɂ��A�]�ւ̌������ꎞ�I�Ɍ������邽�߂ɐ����闧������݂̂��Ƃ������܂��B

���Ŏ���ꂽ������⋋�ł��Ȃ����Ƃɂ��A�����̉����Z�x���ቺ���邱�Ƃɂ�萶����ؓ��̂��ނ�Ԃ��ؓ��̒ɂ݂̂��Ƃł��B

�E�����i�s���āA�S�g�̂��邳��W���͂̒ቺ������Ԃ������A���ɁA�C���̕s���A�f���C�A�q�f�Ȃǂ��N����܂��B���u���Ă����ƁA�v���I�ȁu�M�˕a�v�Ɏ���܂��B

�̉��̏㏸�̂��߂ɒ����@�\�Ɉُ������������ԂŁA�����_�o�Ǐ��t���E�̑��@�\��Q�A����ɂ͌��t�Ìňُ�܂Ő����邱�Ƃ�����܂��B���̉��A�ӎ���Q�A�Ăт�����h���ւ̔������݂��A�������s���R�A�ӂ���A�Ȃǂ̏Ǐ݂��܂��B

�M���ǂ́A�d�Ǔx�ɉ����ćT�x�i�y�ǁj�A�U�x�i�����ǁj�A�V�x�i�d�ǁj�ɕ������܂��B�T�x�i�y�ǁj�͊�{�I�Ɍ���ł̑Ώ����\�Ƃ���Ă���A�����E������K�ɕ⋋���A�������Ƃ���ʼn��ɂȂ�Ȃǂ̕��@�ʼn��邱�Ƃ������Ƃ���Ă��܂����A�U�x�i�����ǁj�͏d�lj��̉\�������邽�߁A��Ë@�ււ̎�f���K�v�Ƃ���Ă��܂��B����ɇV�x�i�d�ǁj�ł͋~�}�������K�v�ŁA���Ɋւ�邱�Ƃ�����܂��B

�R�@�M���ǂ̗\�h��

�i�P�j��Ɗ��Ǘ�

- ��Əꏊ��WBGT�w���v��ݒu���A��ƒ��̏����w���iWBGT�j��c�����邱�ƁB

- ���M�̂ƍ��������ł̍�Əꏊ�i�ȉ��P�Ɂu��Əꏊ�v�Ƃ����B�j�̊ԂɔM���Ղ邱�Ƃ̂ł���Ղւ�������݂��邱�ƁB���O��Ƃɂ����Ă͂ł��邾�����˓������Ղ邱�Ƃ��ł���ȈՂȉ�������݂��邱�ƁB

- ��Əꏊ�ɓK�x�Ȓʕ����[���s�����߂̐ݔ���݂��邱�ƁB�܂��A��ƒ��́A�K�X�A�U�������s�����ƁB

- ��Əꏊ�ɕX�A�₽�������ڂ�A��Əꏊ�̋ߗׂɐ����C�A�V�����[���g�̂�K�x�ɗ�₷���Ƃ̂ł��镨�i�A�ݔ�����݂��邱�ƁB

- ��Əꏊ�̋ߗׂɗ�[������A�Ȃǂ̗������x�e�ꏊ��݂��邱�ƁB�x�e�ꏊ�͉��ɂȂ邱�Ƃ��ł���L�����m�ۂ��邱�ƁB

- ��Əꏊ�ɃX�|�[�c�h�����N������t���铙�����≖�����e�Ղɕ⋋�ł���悤�ɂ��邱�ƁB

�i�Q�j��ƊǗ�

- ���肳�ꂽWBGT�l����Ɠ��e����я��M�鉻�̗L���ɂ��WBGT��l�Əƍ����A��l����ꍇ�ɂ͍�Ƌx�~���Ǝ��ԒZ�k�A�x�e���ԉ������̑Ή����s�����ƁB

- �M���z���A�۔M���₷�������͔����A�z�����A�ʋC���̗ǂ������ɂ��邱�ƁB

- ���˓������ł͒ʋC���̗ǂ��X�q�������Ԃ点�邱�ƁB

- �v��I�ɏ��M�������Ԃ�݂���Ȃǂ̕��@�ɂ��A��Ǝ҂����M����������Ԃɂ��邱�ƁB

�i�R�j���N�Ǘ�

- ���߂̌��N�f�f���̌��ʂɊ�Â��A�K�Ȍ��N�Ǘ��A�K���z�u�����s�����ƁB

- �J���҂̐������ԁA�h�{�w��������̌��N�Ǘ��ɂ��Ďw�����s�����ƁB�K�v�ɉ������N���k���s�����ƁB

- ��ƊJ�n�O�ɘJ���҂̌��N��Ԃ��m�F���邱�ƁB�܂��A���炩���ߍ�Əꏊ���m�F���Ă����A��ƒ��͏�����p�ɂɍs���A����������Ȃǂ��ĘJ���҂̌��N��Ԃ��m�F���邱�ƁB������Ƃɂ����ẮA�J���҂ɂ��݂��̌��N��Ԃɂ��ė��ӂ���悤�ɂ����邱�ƁB

- �J���҂ɑ��A�����≖���̕⋋���K�v�Ȏw�����s�����ƁB

- �x�e�ꏊ�ɑ̉��v��u���A�x�e���ԂȂǂɑ��肳���邱�Ƃ��]�܂������ƁB

�i�S�j�J���q������

- ���������ɂ������Ƃ��s���ۂɂ́A��Ƃ��Ǘ�����ҋy�э�Ǝ҂ɑ��A�M���ǂɊւ���J���q��������s�����ƁB���̏ꍇ�A�u�M���ǂ̏Ǐ�v�A�u�M���ǂ̗\�h���@�v�A�u�ً}���̋~�}�[�u�v�A�u�M���ǂ̎���v���܂ނ��Ƃ��]�܂����B

�i�T�j�~�}�[�u

- �ً}�A���Ԃ����炩���ߍ쐬���A�W�҂Ɏ��m���邱�ƁB�܂��A�a�@�A�f�Ï����̏��ݒn�A�A�����c�����Ă������ƁB

- �����ł��M���ǂ̏Ǐ���ꂽ�ꍇ�́A�~�}�[�u�Ƃ��ė������Ƃ���Őg�̂�₵�A��������щ����̕⋋���s�����ƁB�܂��A�K�v�ɉ�����t�̎蓖�������邱�ƁB

�S�@�֘A�����i�ʒB�A�Q�lHP���j