| 1.化学品及び会社情報 | |||

|---|---|---|---|

| 化学品の名称 | N-(ホスホノメチル)グリシン (別名:グリホサート) | ||

| 化学品の英語名称 | N-(Phosphonomethyl)glycine | ||

| 製品コード | R04-B-002-JNIOSH | ||

| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||

| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||

| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||

| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||

| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||

| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||

| 推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(除草剤) (NITE-CHRIPより引用) | ||

| 2.危険有害性の要約 | |||

|---|---|---|---|

| GHS分類 | |||

| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 | ||

| 物理化学的危険性 | - | ||

| 健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |

| 発がん性 | 区分2 | ||

| 生殖毒性 | 区分2 | ||

| 分類実施日 (環境有害性) | ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||

| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |

| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||

| GHSラベル要素 | |||

| 絵表示 |    | ||

| 注意喚起語 | 危険 | ||

| 危険有害性情報 | 重篤な眼の損傷 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||

| 注意書き | |||

| 安全対策 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||

| 応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||

| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||

| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||

| 他の危険有害性 | 情報なし | ||

| 3.組成及び成分情報 | |||

|---|---|---|---|

| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||

| 化学名又は一般名 | N-(ホスホノメチル)グリシン | ||

| 慣用名又は別名 | グリホサート | ||

| 英語名 | N-(Phosphonomethyl)glycine Glyphosate | ||

| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||

| 分子式 (分子量) | C3H8NO5P (169.07) | ||

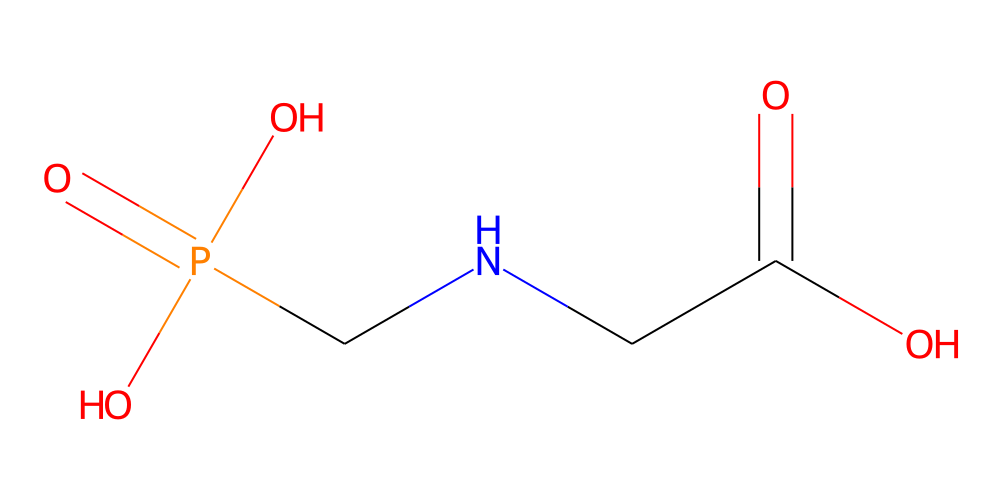

| 化学特性 (示性式又は構造式) |  | ||

| CAS番号 | 1071-83-6 | ||

| 官報公示整理番号(化審法) | 2-3067 | ||

| 官報公示整理番号(安衛法) | 8-(2)-2462 | ||

| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし | ||

| 4.応急措置 | |||

|---|---|---|---|

| 吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を流水で石鹸を使って十分に洗浄する。医師の診察を受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 眼に入った場合 | 流水で10分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続けること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||

| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:刺激の可能性。 皮膚:影響なし。またはわずかな発赤/刺激。 眼:中程度から強い刺激。 経口摂取:高濃縮溶液の摂取により、胃腸障害、心肺作用 (血圧低下、不整脈、呼吸障害)、腎機能障害。液体を飲み込むと、誤嚥により化学性肺炎を起こす危険がある。中枢神経系に影響を与えることがある。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||

| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||

| 5.火災時の措置 | |||

|---|---|---|---|

| 適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、耐アルコール泡消火薬剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||

| 使ってはならない消火剤 | 棒状注水 以上、GESTIS参照。 | ||

| 火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、リン酸化物、一酸化炭素、二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。着火源となるものを遮断する。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 | ||

| 6.漏出時の措置 | |||

|---|---|---|---|

| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは保護具を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性がある。地面や河川、下水への流出を避ける。多量の流出の場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 粉じんが発生しないように回収する。その後、換気し漏出個所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||

| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||

|---|---|---|---|

| 取扱い | |||

| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||

| 安全取扱注意事項 | 容器を開けたままにしない。粉末の場合は粉じん爆発が起きる可能性がある。使用前に取扱説明書を入手する。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。着火源(例:裸火、熱源、火花)から遠ざけること。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||

| 衛生対策 | 皮膚や衣類への接触を避ける。粉じんの吸入を避ける。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 保管 | |||

| 安全な保管条件 | 施錠して保管する。容器を密閉し、涼しくて換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||

| 安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||

| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||

| 管理濃度 | 未設定 | |||

| 許容濃度等 | ||||

| 日本産衛学会(2022年版) | 許容濃度: 1.5 mg/m3 | |||

| ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 5 mg/m3(I; Inhalable particulate matter) | |||

| 設備対策 | 取り扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。床には排水溝を設けない。作業場所では換気をよくすること。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 保護具 | ||||

| 呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 手の保護具 | 保護手袋を着用する。クロロプレンやニトリルゴムが適していると考えられる。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 眼の保護具 | 適切な保護眼鏡・安全ゴーグル・保護面を使用する。 | |||

| 皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて、保護衣または化学防護服を着用する。 | |||

| 9.物理的及び化学的性質 | |||

|---|---|---|---|

| 物理的状態 | |||

| 物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||

| 色 | 白色 | ||

| 臭い | 無臭 | ||

| 融点/凝固点 | 200 ℃(Howard(1997)) 230 ℃(分解温度)(Merck(2013)) 189.5 ℃(HSDB(2022)) | ||

| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||

| 可燃性 | 可燃性あり(ICSC(2021)) | ||

| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||

| 引火点 | データなし | ||

| 自然発火点 | データなし | ||

| 分解温度 | 230 ℃(GESTIS(2022)) | ||

| pH | データなし | ||

| 動粘性率 | データなし | ||

| 溶解度 | 水: 10200000 mg/L(25℃)(Howard(1997)) 水: 1.2 g/100mL(25℃)(ICSC(2005)) 水: 10.5 g/L(20℃、pH 1.9)(HSDB(2022)) | ||

| n-オクタノール/水分配係数 | log P: -4.47(Howard(1997)) log Pow: -1(ICSC(2005)) log Kow: -3.4(HSDB(2022)) | ||

| 蒸気圧 | 0.000000000289 mmHg(25℃)(Howard(1997)) 20℃(ほとんどない)(ICSC(2005)) 9.8X10-8 / 1.31X10-2 mmHg / mPa(25℃)(HSDB(2022)) | ||

| 密度及び/又は相対密度 | 1.7 g/cm3(ICSC(2005)) 1.705 -(20℃)(HSDB(2022)) | ||

| 相対ガス密度 | データなし | ||

| 粒子特性 | データなし | ||

| 10.安定性及び反応性 | |||

|---|---|---|---|

| 反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||

| 化学的安定性 | 情報なし | ||

| 危険有害反応可能性 | 鉄及び亜鉛めっき鋼を侵す。 | ||

| 避けるべき条件 | 加熱、高温、裸火、静電気、火花などの着火源。 | ||

| 混触危険物質 | 強酸化剤、鉄、亜鉛めっき鋼 | ||

| 危険有害な分解生成物 | 有毒なガス(窒素酸化物、リン酸化物、一酸化炭素) | ||

| 11.有害性情報 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 急性毒性 | ||||

| 経口 | 【分類根拠】 (1)~(6)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:4,320 mg/kg(ATSDR (2022)) (2)ラットのLD50:5,600 mg/kg(JMPR (2016)) (3)ラット(雄)のLD50:11,300 mg/kg(食安委 農薬評価書 (2016)) (4)ラット(雌)のLD50:10,500 mg/kg(食安委 農薬評価書 (2016)) (5)ラットのLD50:> 2,000 mg/kg(CLH Report (2017)) (6)ラットのLD50:> 5,000 mg/kg(産衛学会許容濃度の勧告等 (2022)、EHC 159 (1994)) | |||

| 経皮 | 【分類根拠】 (1)~(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:> 5,000 mg/kg(食安委 農薬評価書 (2016)、産衛学会許容濃度の勧告等 (2022)、CLH Report (2017)、EHC 159 (1994)) (2)ラットのLD50:> 2,000 mg/kg(CLH Report (2017) 、EHC 159 (1994)) (3)ラットのLD50:> 5,000 mg/kg(産衛学会許容濃度の勧告等 (2022)) | |||

| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | |||

| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||

| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)~(3)より、区分に該当しない。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間、グリホサート酸及びその塩):> 5 mg/L(EFSA (2015)) (2)ラットのLC50(4時間、粉じん、鼻部ばく露):> 5.04 mg/L(CLH Report (2017)) (3)ラットのLC50(4時間、粉じん):> 5.48 mg/L(CLH Report (2017)) 【参考データ等】 (4)ラットのLC50(4時間):> 4.43 mg/L(産衛学会許容濃度の勧告等 (2022)) | |||

| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n= 3または6)を用いた皮膚刺激性試験の11試験中の9試験において刺激性変化はみられなかった。その他の2試験(OECD TG404)においては、各1/3例で軽度の紅斑がみられたが、24~48時間以内に回復したとの報告がある(EU CLP CLH (2017))。 (2)本物質はウサギの皮膚に刺激性を示さなかった(JMPR (2016))。 | |||

| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)~(3)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n=2)を用いた眼刺激性試験(21日観察)において、角膜混濁、虹彩炎、結膜の充血、浮腫及び分泌物など重大な傷害がみられ、1例の影響は21日以内に回復しなかったとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2017)、CLH Report (2016))。 (2)ウサギ(n=6)を用いた眼刺激性試験(21日観察)において、角膜混濁(平均スコア1~2.7)、結膜発赤及び浮腫が6/6例に認められた。3/5例(1例偶発的死亡)でみられた影響は21日以内に回復しなかったとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2017)、CLH Report (2016))。 (3)ウサギ(n=1)を用いた眼刺激性試験(24時間観察)において、1例で重度の眼の損傷が24時間後にみられ、試験は24時間で終了した。みられた所見は角膜混濁とびらん、結膜の発赤、浮腫、分泌物、黒点は少ないが眼瞼の浮腫と24時間後のフルオレセイン染色陽性であったとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2017)、CLH Report (2016))。 | |||

| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||

| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)モルモット(n= 20)を用いたMaximisation試験(GLP、皮内投与:10%溶液)において、惹起終了24、48時間後の陽性率は0%(0/20例)であったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2016))。 (2)マウスを用いたLLNA法による2試験及びモルモットを用いたMaximisation法による12試験の全ての試験結果で陰性であった(EU CLP CLH (2017))。 | |||

| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)~(4)より、in vivoで一部陽性知見がみられた試験は試験方法に問題があること、in vitroの試験ではすべて陰性であること、(5)~(7)において遺伝毒性に関する十分な証拠が得られていないと結論されていることから、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、マウスを用いた優性致死試験(単回経口投与、200~2,000 mg/kg)及びラットを用いた優性致死試験(単回経口投与、5,000 mg/kg)及びラットの骨髄細胞を用いた小核試験(単回腹腔内投与、1,000 mg/kg)において、陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、農薬抄録 (2016))。 (2)In vivoでは、げっ歯類(マウス6試験、ラット1試験)の骨髄細胞を用いた経口投与(最大2,000又は5,000 mg/kg)による小核試験(OECD TG474、GLP)の結果は、マウス、ラットの6試験で陰性の報告がある。マウス1試験では最高用量群の雌で小核を有する多染性赤血球の比率の増加(雄は有意差なし)がみられ、弱陽性と判定された。また、マウスの骨髄細胞を用いた腹腔内投与(15.6~563 mg/kg)による小核試験7試験のうち、5試験で結果は陰性の報告がある。他2試験は陽性と判断されたが、方法論的に問題があり(記述不十分、例数が少ない、観察細胞数が少ない等)、結果の解釈には注意が必要と指摘されている(EU CLP CLH (2017))。 (3)グリホート含有製品は300 mg/kg(グリホサート換算用量)を腹腔内投与したマウスの肝臓と腎臓で一本鎖DNA切断を、腎臓の細胞で酸化的DNA損傷を誘導した。しかし、この用量では肝臓と腎臓に高度の毒性を生じることから、肝臓と腎臓におけるDNA鎖切断は臓器毒性を介した二次的影響の可能性を否定できない。一方、グリホサート含有製品を腹腔内投与後のマウスの肝臓と腎臓でDNA付加体形成を生じることが報告された。分析用グレードのグリホサートを270 mg/kgで同様に腹腔内投与したマウスではDNA付加体形成がみられなかったことから、DNA付加体形成はグリホサート製品中の他成分に関連した影響の可能性が考えられた(ATSDR (2020))。 (4)In vitroは、細菌を用いた復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いた遺伝子変異試験結果は全て陰性の報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、EU CLP CLH (2017)、IARC 112 (2017))。 (5)グリホート含有製品による実験において、変異原性・遺伝毒性を有する可能性を示唆する結果がみられるが、グリホサート原体でのその証拠は不十分である(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (6)EPAは、グリホサート原体について、経口経路を介して引き起こされる体内での遺伝子突然変異の誘発について説得力のある証拠がないと結論付けている。グリホサート誘発性炎症の可能性について高用量ばく露によって引き起こされる毒性に続発する遺伝毒性効果 (すなわち、グリホサート誘発性炎症、酸化ストレス、8-OH-dG、および姉妹染色分体交換または SCE) に関連している(EPA Proposed Interim Decision (2019))。 (7)ECHAは、グリホサートについて、特定標的臓器毒性、発がん性、変異原性、生殖毒性の項目で利用可能な科学的証拠がなく分類する基準を満たしていないとしている(ECHA RAC Opinion (2017))。 【参考データ等】 (8)IARCはグリホサートの発がん性分類をグループ2Aに引き上げた根拠の一つとして、グリホサート原体が遺伝毒性物質である強い証拠があると結論している(IARC 112 (2017))。 | |||

| 発がん性 | 【分類根拠】 (1)のヒトでの調査での発がん性の限られた証拠をもとに区分2とした。新たな情報源を利用し分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)本物質の使用履歴と非ホジキンリンパ腫(NHL)との関連についての疫学研究について、14の症例対照研究のうち4つで統計的に有意な関連が観察されたものの、質の高いコホート研究である農業従事者を対象とした米国の大規模コホート研究(Agricultural Health Study、AHS)では有意な関連は観察されなかった。一方、AHSと5つの症例対照研究を含むメタ解析では有意な観察されたものの、AHSと2つのコホート研究を含むメタ解析では本物質の使用履歴とNHLで有意な関連は観察されず、関連性の一致性がみられなかったことから、日本産業衛生学会はグリホサートの発がん性に関する疫学的証拠は限定的であると結論している(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (2)動物を用いた発がん性試験については、ラットとマウスを用いた多くの試験があるが、その結果はがん発生の有無やその部位の一貫性に欠けること、OECDのテストガイドライン上で大量ばく露とされる投与量における試験結果が含まれることから、日本産業衛生学会は証拠が十分でないと結論している(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (3)日本産業衛生学会で第2群B(区分2相当)に分類され(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))、IARCはヒト疫学、動物試験データ及び作用機序の評価結果に基づき、以前の分類区分(2B)からグループ2A(区分1B相当)に分類した(IARC 112 (2017))。 【参考データ等】 (4)EUの評価では、ラットでみられた良性の腫瘍性病変(膵島腺腫と肝細胞腺腫)は雄のみ、7試験中5試験でみられなかったことから、グリホサート誘発性の腫瘍の確たる証拠はないと結論された。また、マウスでは一部の試験でみられた腎尿細管腫瘍、血管肉腫及び悪性リンパ腫の3つの腫瘍のうち、5試験中4試験の高用量群の雄マウスにみられた悪性リンパ腫が注目されたが、腫瘍発生率は試験間でのばらつきが大きく、多くは利用可能な対照群の発生頻度の範囲内で、これより高い腫瘍発生率の試験ではリンパ節の非腫瘍性病変に並行的な増加がみられず投与に関連した腫瘍発生かどうか疑わしく、雌雄間での不一致性、ラットの試験結果からマウスにおける発がん性の確たる証拠はないと結論された(EU CLP CLH (2017))。 (5)IARCは、いくつかの症例対照研究において、グリホサートへのばく露と関連した非ホジキンリンパ腫(NHL)のリスクの増加の報告があるが、大規模なAHS(US Agricultural Health Study)のコホート研究ではNHLの過剰を示すことができず、ヒトでの発がん性の証拠は限られると結論した(IARC 112 (2017))。 | |||

| 生殖毒性 | 【分類根拠】 実験動物を用いた標準的な生殖発生毒性試験結果からは、本物質の生殖発生影響について否定的な報告もあるが、(1)~(4)の新たな知見に基づき、女性の性機能への有害影響を否定できないことから区分2とした。なお、新たな情報源を利用し分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)アメリカのインディアナポリスで実施された妊婦(n= 71、平均年齢29歳)を対象とした前向きコホート研究では、尿中グリホサート濃度(妊娠11~38週)をばく露指標とし、出生児の成長指標との関連はなかったが、妊娠期間の短縮との関連がみられたとの報告がある(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (2)グリホサートの0.5%水溶液とグリホサート含有製品の0.5%水溶液を妊娠ラットに飲水投与(妊娠0~18日)し妊娠18日に剖検した。対照群との比較において、両投与群とも体重増加抑制と卵巣重量の減少がみられた。成熟卵胞数は対照群(平均値10.67)と比べてグリホサート0.5%水溶液投与群(同2.33)及び市販製品0.5%水溶液投与群(同6.00)では減少した。一方、閉鎖卵胞数は対照群(1.67)と比べてグリホサート投与群(14.00)及び市販製品投与群(6,33)と増加した。また、両投与群では卵胞刺激ホルモン受容体(FSHR)mRNAの発現低下がみられた(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (3)ウサギを用いた7つの強制経口投与による発生毒性試験結果について、EUは顕著な母動物毒性(死亡、下痢等)がみられる用量で、着床後胚損失率の低下、胚/胎児死亡の増加、低頻度の奇形発生(心血管奇形、骨格奇形)が認められた。頭蓋顔面の明瞭な骨格奇形が1つの試験で報告されたが、他の6試験でも同様の奇形発生例が500 mg/kg/day以上の用量でみられたことを付記した(EU CLP CLH (2017))。 (4)(3)のウサギを用いた7つの強制経口投与による発生毒性試験結果について、日本産業衛生学会では、ウサギの胎児でみられた発生影響は母動物の下痢や体重増加抑制等による二次的な影響の可能性を否定できないが、母動物毒性のみで発生影響をすべて説明することは困難である旨の見解を示している(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (5)日本産業衛生学会で生殖毒性分類第3群に分類された(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 【参考データ等】 (6)マウスを用いた飲水投与試験(胎生10.5日~離乳(生後20日)、0.5~50 mg/kg/day)において、雄出生児を生後5、20、35日及び8ヵ月齢で剖検した結果、生後20日の雄児の精巣に形態異常がみられ、生後35日の雄児では血清テストステロン値の有意な低下が認められた。これらの影響は0.5 mg/kg/day群でも認められたが、用量依存性は明確でなかった。8ヵ月齢の雄動物では、精子数、精巣重量等に用量依存的な影響はみられなかった(産衛学会許容濃度の勧告等 (2021))。 (7)ラットを用いた混餌投与による二世代生殖毒性試験(1,000~10,000 ppm)において、親動物では最高用量のF1雄に体重増加抑制及び摂餌量低下が認められたが、雌では毒性所見は認められなかった。児動物では最高用量群のF1雌雄で体重増加抑制がみられた。最高用量の10,000 ppmまで親動物の生殖能への影響は認められなかった(食安委 農薬評価書 (2016)、EU CLP CLH (2017))。本試験を含めてグリホサートのラットを用いた6つの二世代生殖毒性試験では、親動物の受胎能への有害影響は認められなかった(EU CLP CLH (2017))。 (8)ラットを用いた強制経口投与による発生毒性試験(妊娠6~15日)では、限度量の1,000 mg/kg/dayまでの用量で母動物、胎児に影響は認められなかった(食安委 農薬評価書 (2016)、EU CLP CLH (2017))。本試験を含めてグリホサートのラットを用いた6つの発生毒性試験から、顕著な母動物毒性(死亡、体重増加抑制、症状等)が生じる用量で、胎児に骨化遅延、骨格奇形(低頻度)がみられたが、二次的影響の可能性もあり、本物質投与による発生毒性の十分な証拠は得られなかった(EU CLP CLH (2017))。 (9)グリホサートばく露がヒトの生殖能に及ぼす影響について検討された7つの疫学研究報告を精査した結果、多産能、流産、早産、妊娠糖尿病、出生時体重、先天性奇形、神経管障害、子供における注意欠陥障害/注意欠陥多動性障害(ADD/ADHD)の発生には、グリホサートばく露とは統計的に有意な正の関連はないと考えられた(EU CLP CLH (2017))。 | |||

| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)~(5)より、区分に該当しないとした。経口、経皮及び吸入経路において、本物質に特異的な標的臓器毒性はないと考えられた。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)EUでの調査では、グリホサート単独ばく露によるヒトの中毒情報はないが、グリホサート含有製品(除草剤)を経口摂取または吸入して急性中毒を生じた事故例の報告は多数ある。ヒトでの気道刺激を報告した1症例も本物質含有製品へのばく露によるもので活性成分のグリホサート単独によるものでなく、製品に含まれる非イオン性界面活性剤による影響とみられている(ECHA RAC Opinion (2017))。 (2)24件のラットおよび4件のマウスを用いた単回経口投与試験では、すべて2,000 mg/kg(区分2の範囲)以上の高用量で実施されており、最も多くみられた症状は呼吸困難、下痢、活動性低下、運動失調、立毛、痙攣及び円背姿勢であったとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2017))。 (3)20件のラットおよび1件のウサギを用いた単回経皮投与試験では、すべて2,000 mg/kg(区分2の範囲)以上の高用量で実施されており、最も多くみられた症状は体重低下、下痢及び軽度の局所影響であったとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2017))。 (4)13件のラットを用いた単回吸入ばく露試験において、8試験が5.0 mg/L(区分2の範囲)でばく露され、残りの5試験は試験最高濃度の2.0 mg/L~4.43 mg/L超(区分2の範囲)でばく露された。最も多くみられた症状は、上気道の刺激、活動亢進、呼吸数の増加/減少、立毛、脱毛、被毛湿潤、軽度体重減少、軽度振戦及び軽度運動失調であり、これらの症状は試験間で一致して報告されたものではなかったとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2017))。 (5)ラットを用いた経口投与による急性神経毒性試験において、2,000 mg/kg(区分2の範囲)で雌3/10例で活動性低下、行動抑制、うずくまり姿勢又は体温低下、下痢、削痩、つま先歩行、異常発声がみられ、1 例がその後死亡した。これらの所見は検体投与に関連したものであるが、神経毒性に特異的なものではなく、グリホサートの高用量投与に関連した一般毒性を反映したものと考えられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016)、ECHA RAC Opinion (2017))。 | |||

| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2)より、経口経路では区分に該当しない。ただし、他経路での毒性情報がなくデータ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)2件のラットを用いた混餌投与による90日間反復経口投与試験、マウスを用いた混餌投与による90日間反復経口投与試験、イヌを用いたカプセル投与による1年間慢性毒性試験において、検体投与に関連した毒性所見はみられなかったとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016))。 (2)ラットを用いた混餌投与による2年間慢性毒性/がん原性併合試験において、20,000 ppm(940 mg/kg/day(雄)、1,180 mg/kg/day(雌)、区分に該当しない範囲)で雄に白内障様変化又は水晶体線維変性及び水晶体混濁(眼科的検査)がみられたとの報告がある(食安委 農薬評価書 (2016))。 【参考データ等】 (3)疫学的なデータは全て本物質を含む農薬製剤にばく露された人を含む報告で、活性物質である原体のみにばく露されたわけではなく、しかも他の農薬にもばく露されている可能性があるため、本物質のヒトへの反復ばく露影響として利用可能な報告はない(CLH Report (2016))。 | |||

| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||

| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||

| 12.環境影響情報 | |||

|---|---|---|---|

| 生態毒性 | |||

| 水生環境有害性 短期(急性) | 藻類(スケレトネマ)の96時間EC50 = 0.85 mg/L(U.S. EPA: RED, 1993)であることから、区分1とした。 | ||

| 水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、急速分解性に関する適切なデータが得られていないが、甲殻類(オオミジンコ)の21日間NOEC = 100 mg/L、魚類(ニジマス)21日間NOEC(生存、行動等) = 52 mg/L(いずれもEHC 159, 1994)であることから、区分外となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、急速分解性に関する適切なデータが得られておらず、藻類(スケレトネマ)の96時間EC50 = 0.85 mg/L(U.S. EPA: RED, 1993)であることから、区分1となる。 以上の結果を比較し、区分1とした。 | ||

| 残留性・分解性 | 情報なし | ||

| 生態蓄積性 | 情報なし | ||

| 土壌中の移動性 | 情報なし | ||

| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 | ||

| 13.廃棄上の注意 | |||

|---|---|---|---|

| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||

| 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||

| 14.輸送上の注意 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||

| 国際規制 | ||||

| 国連番号 | 3077 | |||

| 品名(国連輸送名) | 環境有害性物質(固体)、n.o.s. | |||

| 国連分類 | 9 | |||

| 副次危険 | - | |||

| 容器等級 | Ⅲ | |||

| 海洋汚染物質 | 該当 | |||

| MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当 | |||

| 国内規制 | ||||

| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||

| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||

| 陸上規制情報 | 該当しない | |||

| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||

| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||

| 緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||

| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 | ||||

| 15.適用法令 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||

| 労働安全衛生法 | 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化候補物質リスト(令和4年) | |||

| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(令和5年度以降の対象) | |||

| 毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||

| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) | |||

| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||

| 船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||

| 航空法 | 有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||

| 16.その他の情報 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 参考文献 | ||||

| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針-容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ-タシ-ト作成指針」 R5.3.31: 物理化学的危険性、健康に対する有害性を見直した。 | ||||