| 1.化学品等及び会社情報 | |||

|---|---|---|---|

| 化学品の名称 | 二酸化塩素 | ||

| 化学品の英語名称 | Chlorine dioxide | ||

| 製品コード | R06-C-160-JNIOSH | ||

| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||

| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||

| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||

| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||

| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||

| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||

| 推奨用途及び使用上の制限 | 消臭剤,殺菌剤,防カビ剤,漂白剤(パルプ・繊維・革・油脂),食品添加物(漂白剤;小麦粉,油脂,蜜ロウなど)(NITE-CHRIPより引用) | ||

| 2.危険有害性の要約 | |||

|---|---|---|---|

| GHS分類 | |||

| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成27年度(2015年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||

| 物理化学的危険性 | - | ||

| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: ガス) | 区分1 | |

| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||

| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||

| 生殖毒性 | 区分1B、授乳に対するまたは授乳を介した影響に関する追加区分 | ||

| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器)、区分3 (麻酔作用) | ||

| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||

| 分類実施日 (環境有害性) | 平成27年度(2015年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||

| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |

| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||

| GHSラベル要素 | |||

|---|---|---|---|

| 絵表示 |     | ||

| 注意喚起語 | 危険 | ||

| 危険有害性情報 | 吸入すると生命に危険 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 眼刺激 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 授乳中の子に害を及ぼすおそれ 呼吸器の障害 眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||

| 注意書き | |||

| 安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | ||

| 応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||

| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||

| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||

| 他の危険有害性 | 情報なし | ||

| 3.組成及び成分情報 | |||

|---|---|---|---|

| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||

| 化学名又は一般名 | 二酸化塩素 | ||

| 慣用名又は別名 | - | ||

| 英語名 | Chlorine dioxide | ||

| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||

| 分子式 (分子量) | ClO2 (67.45) | ||

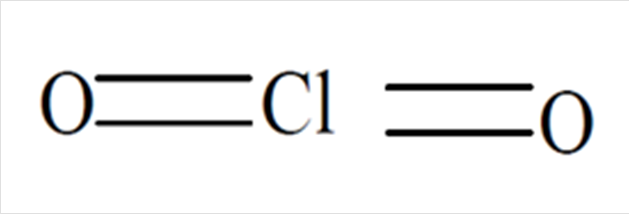

| 化学特性 (示性式又は構造式) |  | ||

| CAS番号 | 10049-04-4 | ||

| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-243 | ||

| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||

| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||

| 4.応急措置 | |||

|---|---|---|---|

| 吸入した場合 | ClO2ガスは肺に損傷を与える。 救助者は、呼吸器および身体保護具を着用する必要がある。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 半座位。医師に連絡すること。 医師の診察/手当てを受けること。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||

| 皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10~20分間洗浄する。 溶液からガスが放出される危険性があるため、気道へのばく露の危険性がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||

| 眼に入った場合 | 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 できればコンタクトレンズをはずして数分間多量の水で洗い流す。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||

| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 意識がある場合は、コップ1~2杯の水を飲ませる。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 眼、気道、皮膚への刺激と腐食、深刻な肺損傷の危険性。許容濃度をはるかに超えて曝露すると、死を引き起こすことがある。 これらの影響は、遅れて現われることがある。 医学的な経過観察が必要である。 慢性: 機能障害と気道の損傷。肺に影響を与えることがある。 慢性気管支炎を生じることがある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||

| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||

| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||

| 5.火災時の措置 | |||

|---|---|---|---|

| 適切な消火剤 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。 火災時:水を噴霧して容器類を冷却する。 以上、ICSC参照。 | ||

| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||

| 特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||

| 特有の消火方法 | 不燃性であるが、酸化作用がある。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると爆発の危険がある。 流出水が排水システムに入らないようにする。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 6.漏出時の措置 | |||

|---|---|---|---|

| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 すべての点火源を遮断する。 十分な換気をする。 影響を受ける周囲に警告する。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 放出されたガスの濃度を監視する。 下水道、地下室、またはガスの蓄積が危険な可能性のあるその他の場所に侵入しないようにする。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 大気へのガス漏れを避ける。 物質の放出を防ぐことができない場合は、出口で吸引する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 すべての発火源を遮断する。 十分な換気をする。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏出物を回収すること。 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 個人用保護具:自給式呼吸器付完全保護衣 換気をする。 細かな噴霧水を用いて、ガスを除去する。 以上、ICSC参照。 | ||

| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||

| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||

|---|---|---|---|

| 取扱い | |||

| 技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||

| 安全取扱い注意事項 | 妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 電気器具は、腐食のリスクが高いため、定期的に点検する。 ガスと接触するすべての部品には、油やグリースが付着しないようにする必要がある。 直火やその他の熱源から遠ざける。 禁煙。 作業エリアでの溶接はしないこと。 可燃性物質との接触禁止。 密閉系、換気、防爆型電気設備および照明設備。 摩擦や衝撃を与えない。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||

| 接触回避 | 接触すると爆発する危険性: アルコール、フッ素、リン、水銀、ブタジエン、フルオロアミン、エタン、エテン、エーテル、水酸化カリウム、一酸化炭素、炭化水素、空気(二酸化塩素が10%以上)、金属水素化物、メタン、有機物質、五塩化リン+塩素、ホスフィン、硫黄、水素、砂糖 以上、GESTIS参照。 | ||

| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 以上、GESTIS参照。 | ||

| 保管 | |||

| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 建物内にある場合、耐火設備内で保管する。 可燃性物質および還元剤から離しておく。 冷暗所に保管。 床面に沿って換気すること。 以上、ICSC参照。 | ||

| 安全な容器包装材料 | 情報なし | ||

| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||

| 管理濃度 | - | |||

| 濃度基準値 | ||||

| 八時間濃度基準値 | - | |||

| 短時間濃度基準値 | - | |||

| 許容濃度 | ||||

| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||

| ACGIH (2024年版) | TLV-C: 0.1 ppm | |||

| 設備対策 | 作業エリアは換気をする。 ガスは空気より重いため、床の適切な換気も確保する必要がある。 ガスの侵入からダクトと下水道を保護する。 ガスの危険性を検出および報告するための機器(アラームトリガー付きガス検知器)を設置する。 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 二酸化塩素は不安定で貯蔵不可能な気体で、爆発下ではわずかな加温で塩素と酸素に分解する。凝縮したガスでさえ、認識可能な外部要因なしに自然発生的かつ非常に激しく爆発する可能性がある。大量に生産して保管しない。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 保護具 | ||||

| 呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用する。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 皮膚及び身体の保護具 | 緊急時の使用のために、適切な耐薬品性防護服を容易に利用できるようにする。 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||

| 9.物理的及び化学的性質 | |||

|---|---|---|---|

| 物理的状態 | |||

| 物理状態 | 気体 | ||

| 色 | 淡黄色~茶色、赤黄色~黄緑色 | ||

| 臭い | 不快な塩酸、硝酸様、鋭く窒息しそうなにおい | ||

| 融点/凝固点 | -59 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) | ||

| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 11 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) | ||

| 可燃性 | 不燃性 (他の物質の燃焼を助長) (ICSC (1999)) | ||

| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | >10 vol% (空気中) (ICSC (1999)) | ||

| 引火点 | データなし | ||

| 自然発火点 | データなし | ||

| 分解温度 | >11 ℃ 分解、爆発 (GESTIS (2024)) | ||

| pH | データなし | ||

| 動粘性率 | データなし | ||

| 溶解度 | 水:3.01 g/L (25℃、34.5 mmHg) 気体2000 cc/100 cc冷水に溶ける (HSDB in PubChem (2024)) 水:0.8 g/100 mL (20℃) (ICSC (1999)) | ||

| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||

| 蒸気圧 | 101 kPa (20℃)、758 mmHg(20℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||

| 密度及び/又は相対密度 | 1.77 g/cm3 (HSDB in PubChem(2024)) 1.614 g/mL (10℃、liquid) (EPA Pesticides RED (2006)) | ||

| 相対ガス密度 | 2.3 (空気=1) (HSDB in PubChem(2024)) | ||

| 粒子特性 | データなし | ||

| 10.安定性及び反応性 | |||

|---|---|---|---|

| 反応性 | 加熱、日光へのばく露、衝撃を加える、火花、これらにより爆発することがある。 本物質は、強酸化剤である。可燃性物質や還元性物質と反応する。有機物、リン、水酸化カリウムおよび硫黄と 激しく反応する。火災や爆発の危険を生じる。水と反応する。塩酸および塩素酸を生じる。 二酸化塩素ガスは強い酸化力をもち、大気圧で濃度10% v/vを超すと爆発しやすく、日光や熱によって容易に爆発する。 以上、IPCS、ICSC参照。 | ||

| 化学的安定性 | 常温常圧下での二酸化塩素の自然形態は、不安定で反応性の高い(酸化剤)爆発性ガス 以上、IPCS参照 | ||

| 危険有害反応可能性 | 酸化性ガス。 物質自体は燃焼しないが、可燃性物質と接触すると火災のリスクが高まり、既存の火災を大幅に悪化させる可能性がある。 非常に不安定で、爆発を伴う分解は、最小限の摩擦、わずかな衝撃、日光、火花、または酸化性物質との接触によって引き起こされる可能性がある。 危険な反応を示す可能性がある物質:還元剤、水 火災および爆発の危険性がある。 熱、太陽光、衝撃による爆発は、分解爆発であって、空気中の酸素の関わる爆発燃焼ではない。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||

| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 太陽光、衝撃を与えないこと。 | ||

| 混触危険物質 | 接触すると爆発する危険性: アルコール、フッ素、リン、水銀、ブタジエン、フルオロアミン、エタン、エテン、エーテル、水酸化カリウム、一酸化炭素、炭化水素、空気(二酸化塩素が10%以上)、金属水素化物、メタン、有機物質/影響、五塩化リン+塩素、ホスフィン、硫黄、水素、砂糖 以上、GESTIS参照。 | ||

| 危険有害な分解生成物 | 分解生成物:塩素、酸素、塩素酸化物 以上、GESTIS参照。 | ||

| 11.有害性情報 | |||

|---|---|---|---|

| 急性毒性 | |||

| 経口 | GHSの定義におけるガスである。なお、本物質0.2%溶液のラットのLD50値として、94 mg/kg (OECD TG 401) (SIDS (2009)、CICAD 37 (2002)) との報告がある。 | ||

| 経皮 | GHSの定義におけるガスである。なお、本物質5%溶液をラットに24時間閉塞適用したLD50値として、> 2,000 mg/kg (GESTIS (Access on Sptember 2015)) との報告がある。 | ||

| 吸入: ガス | ラットのLC50値 (4時間) (OECD TG 403) として、32 ppmとの報告 (SIDS (2009)、CICAD 37 (2002)) に基づき、区分1とした。 | ||

| 吸入: 蒸気 | GHSの定義におけるガスである。 | ||

| 吸入: 粉じん及びミスト | GHSの定義におけるガスである。 | ||

| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、本物質はガス、希釈溶液のいずれの状態でも腐食性物質としての性質が示されている。従って、経皮ばく露のデータはないが、本物質が皮膚と接触した場合も腐食性影響が生じると推測されるため区分1とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を見直した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた本物質(ガス)の単回吸入ばく露試験(OECD TG403、GLP:45~129 mg/m3)では、肺胞壁の破壊とそれによる肺気腫がばく露群の全例に認められたことに基づき、本物質は腐食性ガスであると考えられた(SIAR (2006)、ECHA CHEM (Accessed Nov. 2024))。 (2)ラットを用いた本物質(0.2%水溶液)の単回強制経口投与試験(OECD TG401、GLP:20~80 mg/kg)では、死亡例の胃内にうっ血、糜爛、腸内にカタル、腸壁の菲薄化が認められた。生存例では胃の腺胃粘膜の肥厚がみられた。これらの消化管の変化は本物質の腐食性の性質に関連した所見と判断された(ECHA CHEM (Accessed Nov. 2024)、SIAR (2006))。 【参考データ等】 (3)本物質を利用した首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤が原因で、乳幼児が化学熱傷を負う重大事故が発生した(大阪健康安全基盤研究所HP (https://www.iph.osaka.jp/s012/050/040/010/020/20190121103751.html))。 (4)本物質は腐食性の性質のため、8時間-TLV TWAは設定できない(US AEGL (2007))。 (5)EUでは本物質 (ガス) についてSkin Corr. 1B、5%以上の水溶液についてSkin Corr. 1B、1%以上5%未満の水溶液についてSkin Irrit.2に分類されている(CLP分類 (Accessed Nov. 2024))。 | ||

| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験 (OPPTS 870.2400) において、本物質適用により軽度の刺激性がみられたとの報告がある (EPA Pesticide (2006))。また、ガス状の本物質にばく露された結果 (動物種不明)、 眼脂がみられたとの報告や (CICAD 37 (2002))、ヒトにおいて高濃度の単回ばく露により眼刺激性がみられたとの報告がある (CICAD 37 (2002))。ウサギを用いた眼刺激性試験において、軽度の刺激性が報告されていることから区分2Bとした。 | ||

| 呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||

| 皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。なお、モルモットを用いた感作性試験 (OECD TG406、GLP準拠) において、本物質のナトリウム塩である亜塩素酸ナトリウム (CAS番号: 7758-19-2) を適用した結果、感作性は認められなかったとの報告がある (SIDS (2006))。 | ||

| 生殖細胞変異原性 | In vivoでは、ラット、マウスの優性致死試験で陰性、マウス骨髄細胞の小核試験で陽性、陰性の結果、マウス骨髄細胞の染色体異常試験で陰性、マウス骨髄細胞の姉妹染色分体交換試験で陰性である (SIDS (2009)、IRIS Summary (2000)、IRIS Tox. Review (2000)、ATSDR (2004)、CICAD 37 (2002)、ACGIH (7th, 2001))。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性、陰性の結果、哺乳類培養細胞のマウスリンフォーマ試験で陽性、染色体異常試験で陽性、陰性の結果である (IRIS Summary (2000)、IRIS Tox. Review (2000)、ATSDR (2004)、SIDS (2009)、CICAD 37 (2002))。SIDS (2009) ではin vivoで多くの陰性結果があり、本物質は遺伝毒性 (変異原性) を有する可能性は低いと評価している。以上より、ガイダンスに従い、分類できないとした。 | ||

| 発がん性 | ヒトでの発がん性に関する情報はない。実験動物では水を本物質で消毒後濃縮し、本物質残渣を含む水濃縮物を3回/週、2週間マウスに強制経口投与後、既知発がん物質のTPA (12-tetradecanylphorbal-13-acetate) を20週間経皮適用した2段階発がん性試験において、皮膚腫瘍数の有意な増加はみられなかった (SIDS (2009))。また、本物質ナトリウム塩 (亜塩素酸ナトリウム) をマウスに250、500 mg/L (36、71 mg/kg/day 相当) の用量で80週間飲水投与した発がん性試験では、高用量群で肺腺腫の頻度増加 (5/43 (12%) vs 対照群: 0/35 (0%)) がみられたものの、用量相関性を欠き、かつ悪性腫瘍がみられていないことから、SIDSは亜塩素酸ナトリウムはマウスでは発がん性を示さないとの著者らの結論を記述している (SIDS (2009))。国際機関による発がん性分類結果としては、EPAが1986年ガイドラインの基準ではD (Not classifiable as to human carcinogenicity) に、1996年ガイドラインの基準ではCBD (Carcinogenic potential cannot be determined) に該当するとした (IRIS Summary (2000)) が、他の機関による分類はなされていない。 以上より、分類ガイダンスに基づき、本項は分類できないとした。 | ||

| 生殖毒性 | 米国の複数の病院で1940~1955年に生まれた新生児の疾病率と死亡率との記録を調べた遡及的疫学研究の結果、本物質が混入した水道水を摂取した近隣の病院患者の集団では、本物質を含まない水道水を摂取した病院患者の集団と比べて、早産の発生率が有意に高いと報告されたが、早産の判定は医師の評価によるもので客観的な判断基準を欠いており、また、早産の頻度は病院間で大きく異なっていた。さらに、本物質へのばく露の程度についても情報がなく、交絡因子についての解析も不十分なため、本結果から結論を導くことはできないと報告されている (CICAD 37 (2002))。この他、ヒトでの生殖影響に関する有用な知見はない。 一方、実験動物ではラットに本物質の水溶液を雄に交配前8週間、雌には交配前2週間、及び交配、妊娠期間を経て哺育5日まで、最大10 mg/kg/day を強制経口投与した1世代試験において、親動物の生殖能に影響はなく、児動物にも同腹児数、離乳までの生存率、離乳時の生殖器官重量に対照群と差異はみられず、親動物、児動物に対するNOAELはともに10 mg/kg/dayであったと報告されている (SIDS (2009)、IRIS Tox. Review (2000)、CICAD 37 (2002))。しかしながら、発生毒性影響としては、ラット (SD系) に交配2週間前から児動物が離乳する生後21日まで、本物質を経口 (飲水) 経路で投与した試験において、100 ppm (約14 mg/kg/day) では、児動物に離乳時までの体重の低値推移、自発運動の減少、離乳時の小脳DNA含量の減少、及び離乳時の血清T4値の減少がみられ、母動物への飲水を介した本物質ばく露による神経行動影響に対するLOAELは14 mg/kg/day、同NOAELは3 mg/kg/dayと設定されている (SIDS (2009)、IRIS Tox. Review (2000)、CICAD 37 (2002))。 なお、別系統 (Long-Evans) のラット母動物に対し、14 mg/kg/dayを強制経口投与 (分娩後、新生児の生後0~21日相当日 (離乳時) まで) し、新生児を生後35日まで観察した試験においても、児動物の体重の低値推移、離乳時及び生後35日における大脳の絶対重量、DNA含量、タンパク含量の減少がみられたとの報告がある (SIDS (2009)、IRIS Tox. Review (2000)、CICAD 37 (2002))。 以上、実験動物では本物質水溶液を妊娠期、又は授乳期に経口経路で投与されたラットでは、児動物の生後の成長及び脳神経系発達障害を示唆する所見が示され、甲状腺ホルモンなど内分泌系の関与を介した影響の可能性が想定されている (SIDS (2009)、ATSDR (2004))。ただし、SIDSは上記の複数の発生毒性試験がGLP対応のガイドライン試験でなく、限定的なプロトコールの試験であること、本物質ナトリウム塩 (亜塩素酸ナトリウム) を用いたラット2世代生殖毒性試験ではF1児動物の生後25日の検査において、血清T3及びT4値に変化はなく、本物質を用いた発生毒性試験結果と矛盾することを指摘し、以上の発生毒性試験はキースタディとは扱えないと慎重な判断を下している (SIDS (2009))。これに対し、ATSDRでは本物質経口ばく露による神経発達毒性影響を重視し、SIDSが引用した上記の亜塩素酸ナトリウムを用いたラット飲水投与による2世代生殖毒性試験において、中用量投与 (6 mg/kg/day) した親動物から生まれたF1児動物の聴覚驚愕刺激に対する反応性低下 (生後24日) を発達神経毒性影響として扱い、この所見を基に最小リスクレベル (経口MRL) の算出根拠としている (ATSDR (2004))。以上より、妊娠期・授乳期への本物質ばく露は低用量から新生児に神経系発達障害を及ぼす可能性があることから、本項は区分1Bとし、授乳影響を追加した。 | ||

| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 本物質は腐食性ガスであり、気道刺激性がある (SIDS (2009)、ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2004)、CICAD 37 (2002))。ヒトでは、花を漂白作業中に吸入ばく露された事例で、咳、頭痛、咽頭刺激、頻呼吸、頻脈、ラ音、呼吸困難、肺機能低下の報告がある (IRIS Tox Review (2000)、ATSDR (2004))。実験動物では、ラットの吸入ばく露 (区分1相当の用量) で活動低下、腹呼吸、呼吸雑音、努力呼吸、呼吸困難、肺胞壁の崩壊、肺水腫 (SIDS (2009)、IRIS Summary (2000)、ATSDR (2004)、CICAD 37 (2002))、ラットの経口投与 (区分1相当の用量) で活動低下、円背位、鎮静、中枢神経抑制、あえぎ、呼吸器症状 (ラ音、赤色鼻汁) の報告がある (SIDS (2009))。 以上より、本物質は呼吸器への影響及び麻酔作用があり、区分1 (呼吸器)、区分3 (麻酔作用) とした。 | |||

|---|---|---|---|---|

| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトについては、職業ばく露で呼吸器への影響 (気管支炎、肺気腫) がみられている (ACGIH (7th, 2001)、CICAD 37 (2002)、ATSDR (2004))。 実験動物では、ラットを用いた2ヶ月間吸入毒性試験において1 ppmで肺への影響 (うっ血、細気管支周囲の水腫)、ウサギを用いた45日間吸入毒性試験において2.5 ppmで肺への影響 (肺胞の出血、うっ血) がみられている (CICAD 37 (2002)、ATSDR (2004)、IRIS Tox. Review (2000))。また、ラットを用いた90日間飲水投与毒性試験において、2 mg/kg/dayで鼻腔の粘膜の杯細胞の過形成、扁平上皮化生、炎症反応がみられている。この所見は飲水中の塩化水素ガスによるものと考えられている (CICAD 37 (2002)、ATSDR (2004)、IRIS Tox. Review (2000))。 以上、ヒトにおいて呼吸器への影響がみられ、動物実験においても区分1の範囲で呼吸器への影響がみられた。 したがって、区分1 (呼吸器) とした。 | |||

| 誤えん有害性* | GHSの定義におけるガスである。 | |||

| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||

| 12.環境影響情報 | |||

|---|---|---|---|

| 生態毒性 | |||

| 水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 0.02 mg/L(ECETOC TR91, 2003)であることから、区分1とした。 | ||

| 水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、無機化合物につき、水中での挙動が不明であり、藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)の72時間NOEC = 0.02 mg/L(SIDS, 2009)であることから、区分1となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、無機化合物につき、水中での挙動が不明であり、魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 0.02 mg/L(ECETOC TR91, 2003)であることから、区分1となる。 以上の結果から、区分1とした。 | ||

| 残留性・分解性 | - | ||

| 生態蓄積性 | - | ||

| 土壌中の移動性 | - | ||

| オゾン層への有害性 | データなし | ||

| 13.廃棄上の注意 | |||

|---|---|---|---|

| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||

| 14.輸送上の注意 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||

| 国際規制 | ||||

| 国連番号 | 該当しない(輸送禁止のため国連番号なし) | |||

| 品名(国連輸送名) | 該当しない | |||

| 国連分類 | 該当しない | |||

| 副次危険 | 該当しない | |||

| 容器等級 | 該当しない | |||

| 海洋汚染物質 | 該当する | |||

| MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||

| 国内規制 | ||||

| 海上規制情報 | 該当しない | |||

| 航空規制情報 | 航空法に従う | |||

| 陸上規制情報 | 該当しない | |||

| 特別な安全上の対策 | 該当しない | |||

| その他 (一般的) 注意 | 水溶液に爆発性があり輸送が困難なため、通常は二酸化塩素としてではなく、炭酸水素ナトリウムなどの物質の添加により塩化ナトリウム水溶液を生成し、安定化して市販する。その後、使用する場所で酸を加えるなどして、置換反応により二酸化塩素を発生させる。 以上、IPCS参照 | |||

| 緊急時応急措置指針番号* | - | |||

| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||

| 15.適用法令 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||

| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【415 二酸化塩素】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【1462 二酸化塩素】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【415 二酸化塩素】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【1462 二酸化塩素】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||

| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【二酸化塩素】 | |||

| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||

| 毒物及び劇物取締法 | - | |||

| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||

| 航空法 | 輸送禁止(施行規則第194条) | |||

| 16.その他の情報 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 参考文献 | ||||

| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ-タシ-ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||